AI 시대의 탐험가, 네오 폴리매스를 소개합니다. 미래를 만든 문화 테러리스트, 백남준과의 가상 인터뷰

AI 시대의 탐험가, 네오 폴리매스를 소개합니다

미래를 만든 문화 테러리스트, 백남준과의 시공간 인터뷰

"예술가는 미래를 사유할 수 있어야 한다" - 비디오 아트의 창시자이자 전자 고속도로(인터넷)를 1970년대에 예견한 선지자. 음악가에서 시작해 행위예술가, 비디오 아티스트, 기술 혁신가로 경계를 넘나들며 21세기를 미리 살았던 백남준 선생을 만나봅니다.

Q1. 어떤 일들을 하고 계시는지 친구에게 소개하듯 편하게 알려주세요!

백남준: 하하, 뭐 하나로 정의하기 어렵지. 아침엔 TV 회로를 뜯어보고, 오후엔 비디오 신디사이저 만들고, 저녁엔 위성 방송 기획하고...

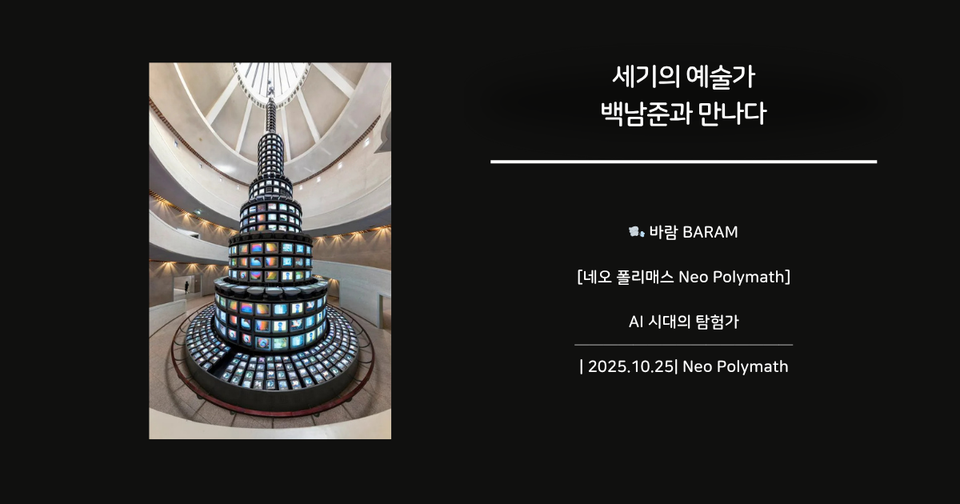

작곡도 하고, 피아노도 부수고 (웃음), 첼리스트 샬롯 무어먼과 퍼포먼스도 하지. 요즘은 'TV 부처'니 '다다익선'이니 하는 작품들 만들고 있어.

굳이 정의하자면? "문화 테러리스트"라고들 하더라고. 앨런 카프로가 나를 "아시아에서 온 문화 테러리스트"라고 불렀어. 마음에 들어.

본래 내 테크닉이 없으니까. 피아노도 못치고, 작곡도 못하고, 그림도 못그리니까 이것저것 해보는 거야. 대신 TV 회로는 좀 만질 줄 알고, 전자공학도 공부했고, 포트란으로 코딩도 해봤어.

한마디로? 경계를 부수는 게 내 일이야.

Q2. 언제부터 '여러 가지'를 동시에 하게 되셨나요? 특별한 계기가 있었다면?

백남준: 사실 어릴 때부터 그랬어. 피아노 배우면서 미술도 보고, 문학도 읽고... 부잣집 아들이라 할 게 많았거든 (웃음).

하지만 진짜 전환점은 1958년 존 케이지를 만난 순간이야.

케이지의 '4분 33초' - 아무것도 연주하지 않는 곡을 보고 머리가 깨지는 느낌이었어. "아, 음악이 소리만이 아니구나. 침묵도 음악이고, 소음도 음악이고, 우연도 음악이구나."

그때 깨달았지. "주어진 게임에서 이길 수 없다면 규칙을 바꿔라."

그래서 피아노를 부쉈어. 존 케이지의 넥타이를 가위로 잘랐지. 그게 1959년 '존 케이지에게 보내는 경의' 퍼포먼스였어.

내 인생은 케이지를 만나기 이전과 이후로 나뉜다고 할 수 있어.

Q3. 서로 다른 분야가 '연결되는 순간'을 경험해본 적 있나요? 그때 기분이나 상황을 자세히 알려주세요!

백남준: 오, 그런 순간이 너무 많아서...

가장 강렬했던 건 TV를 처음 해체했을 때야. 1961년, 쾰른의 WDR 전자음악 스튜디오에서 2년 동안 혼자 TV를 뜯고 회로를 만지작거렸어.

어느 날, 자석으로 TV 브라운관을 왜곡시키는 순간! 화면이 춤을 추기 시작했어. 그 순간 깨달았지.

"콜라주가 유화를 대체하듯, 브라운관이 캔버스를 대체할 거야."

음악과 미술이 만나고, 여기에 전자공학까지 합쳐지니 완전히 새로운 세계가 열렸어. 그게 1963년 '음악의 전시-전자 텔레비전' 전시였지.

또 하나는 위성기술을 만났을 때. 1984년 '굿모닝 미스터 오웰'을 만들 때, 뉴욕과 파리를 실시간으로 연결했어. 데이비드 보위, 요제프 보이스, 존 케이지, 로리 앤더슨... 전 세계가 한 화면에서 동시에 공연하는 걸 보면서 소름이 돋았지.

"아, 미래엔 이렇게 모두가 연결되겠구나!"

그게 지금 너희들이 쓰는 인터넷이야. 내가 1974년에 "전자 고속도로(Electronic Superhighway)"라고 불렀던 것.

Q4. 평범한 하루는 어떻게 보내시나요? 어떻게 여러 일들을 소화하시는지 궁금해요!

백남준: 평범한 하루? 그런 게 있나? (웃음)

아침 6시에 일어나서 화장실에서 2시간 동안 신문 읽기. 영어, 독일어, 일본어 신문 8개 주간지, 4개 월간지, 3개 일간지. 이게 내 루틴이야.

세계에서 지식이 가장 많이 축적된 언어가 영어, 독일어, 일본어거든. 그래서 다 읽어.

와이프가 말하길 내가 매일 아침 화장실에서 2시간씩 앉아 있대 (웃음).

오전엔 작업실에서 TV 만지작거리고, 회로 설계하고, 비디오 편집하고...

점심 먹고 나면 친구들 만나거나 전시 기획하거나.

저녁엔 책 읽고, 메모하고, 스케치하고.

밤에는? 미래를 상상하지. 1000년 후를 생각해. 30세기엔 뭐가 있을까?

핵심은 "경계가 없다"는 거야. 일과 놀이, 예술과 기술, 동양과 서양, 과거와 미래... 다 섞여 있어.

그냥 내가 궁금한 걸 하는 거지.

Q5. 가장 힘들거나 당황스러웠던 순간이 있다면? (실패담도 환영!)

백남준: 하하! 실패? 많지!

1967년 샬롯 무어먼이 경찰에 체포당한 사건. 우리가 'TV 브라' 퍼포먼스를 하는데, 샬롯이 상반신 누드로 첼로를 연주했거든. 음악과 신체와 TV를 융합한 작품이었는데...

경찰이 와서 샬롯을 체포했어. "음란 행위" 혐의로.

그때 정말 당황했지. 예술이라고 생각한 게 범죄가 되다니.

결과? 미국 예술계에서 나를 "B급 예술가", "기행을 일삼는 사람"으로 낙인찍었어.

하지만 지금 생각하면? 그게 오히려 좋았어.

"남이 나를 어떻게 바라볼 것인가 하는 것을 포기한 순간부터 굉장히 자유로웠다."

또 하나는 1996년 뇌졸중. 반신불수가 됐지.

오른손이 마비돼서 붓을 잡을 수 없었어. 절망했지. 하지만 왼손으로 그리기 시작했고, 휠체어에서도 작품 활동을 계속했어.

2000년 구겐하임 미술관 회고전에서 레이저 아트를 선보였을 때, 사람들이 놀랐지. "백남준이 또 새로운 걸 만들었다"고.

실패? 실패도 예술이야.

Q6. 새로운 것을 배울 때 본인만의 방법이나 비결이 있나요?

백남준: 간단해. "일단 부숴봐."

피아노 배우기 지겨우면? 피아노를 부숴. 그러면 피아노가 뭔지 알게 돼.

TV가 궁금하면? TV를 뜯어봐. 회로가 어떻게 생겼는지, 브라운관이 어떻게 작동하는지 직접 만져보면 알게 돼.

전자공학 몰라? 괜찮아. 나도 몰랐어. 그래서 벨 연구소에 가서 엔지니어들한테 물어봤지. 아베 슈야 같은 기술자들과 협업했고.

코딩 할 줄 몰라? 나도 몰랐어. 그래서 포트란 배워서 직접 코딩했어. 1967년 <etude 1> 작품 만들 때.

내 비결은 세 가지야:

호기심 - 모르는 걸 그냥 두지 마

용기 - 실패해도 괜찮아, 부숴봐

연결 - 음악, 미술, 기술... 다 연결돼 있어

그리고 가장 중요한 건, "책을 미친 듯이 읽어라."

나는 분야를 가리지 않고 광적으로 독서했어. 덕분에 월가의 금융인들과 밥 먹으면서도 월가 이야기를 할 수 있었지. 그들이 놀라더라고.

Q7. 2025년에 새롭게 시도해보고 싶은 것이 있다면?

백남준: 2025년? 하하, 내가 그때까지 살 수 있을까?

(실제로 백남준은 2006년 작고)

하지만 만약 살아있다면? AI와 인간의 협업 프로젝트를 하고 싶어.

내가 1960년대에 비디오 신디사이저를 만들어서 TV 이미지를 실시간으로 변형시켰잖아? 지금 생각하면 그게 초기 AI 비주얼 아트였던 거지.

2025년엔 AI가 진짜 예술가가 될 수 있을까? 난 궁금해.

그리고 "인터넷 이후의 인터넷"을 상상하고 싶어.

1974년에 전자 고속도로를 예견했고, 1984년에 위성 방송으로 전 세계를 연결했어. 그럼 다음은 뭐야?

뇌와 뇌를 직접 연결하는 텔레파시 아트?

홀로그램으로 시공간을 초월한 공연?

또 하나는 "백남준 AI"를 만들어보고 싶어. 내가 죽어도 내 예술 철학이 계속 살아서 새로운 작품을 만들 수 있도록.

그게 진짜 디지털 불멸 아닐까?

Q8. 가족이나 친구들은 뭐라고 하나요? 재미있는 반응이 있었다면 공유해주세요!

백남준: 와이프 쿠보타 시게코는 이미 익숙해 (웃음).

"또 무슨 이상한 거 만드는 거야?"라고 하면서도 결국 같이 작업해줘. 그녀도 비디오 아티스트거든.

친구들 반응이 재밌어.

존 케이지는 내가 자기 넥타이를 자르고도 웃더라고. "역시 백이야" 하면서.

요제프 보이스는 나를 보고 "너는 미래에서 왔나?"라고 물었어. 하하!

앤디 워홀은 내 작품 보고 "이해는 안 되는데 멋있어"라고 했지.

가장 화제가 됐던 건 1998년 백악관 사건이야.

김대중 대통령이 클린턴을 만나러 갔는데 나도 초대받았거든. 당시 난 뇌졸중 후유증으로 휠체어를 타고 있었어.

클린턴과 악수하려고 일어나는 순간... 바지가 주르륵 흘러내렸지. 속옷도 안 입고!

그때 의사가 벨트나 바지 걸이로 몸을 너무 조이지 말라고 했거든. 체중도 많이 줄었고.

클린턴 얼굴이 창백해지고, 김대중 대통령도 당황하고... 다음 날 미국 언론에 대서특필됐어.

사람들은 이게 의도된 퍼포먼스냐고 물었지. 클린턴이 내가 만든 "전자 고속도로" 용어를 허락도 없이 선거 공약으로 써버렸다거나, 당시 르윈스키 스캔들을 풍자한 거라고들 하더라고.

나는 그냥 "My pants dropped. That's all(바지가 흘러내렸다, 그게 다야)"라고만 말했지.

하지만 뭐, 사람들이 내 방식대로 해석해주더라고. 백남준아트센터에서는 이 장면을 포스터로 쓰면서 나를 '트릭스터'라고 불렀어. (웃음)

플럭서스 친구들은? "역시 백남준!" 하면서 축하 인사를 보냈지.

Q9. 지금 막 시작하려는 사람에게 딱 한 가지만 조언한다면?

백남준: "규칙을 두려워하지 마라. 필요하면 부숴."

세계의 역사는 우리에게 알려준다. 주어진 게임에서 이길 수 없다면 규칙을 바꿔라.

음악가가 되고 싶은데 피아노를 못친다고? 괜찮아. 피아노를 부숴. 그게 새로운 음악이야.

화가가 되고 싶은데 그림을 못 그린다고? 괜찮아. TV를 캔버스 삼아. 그게 새로운 미술이야.

기술을 모른다고? 배워. 나도 57살에 레이저 아트를 시작했어.

가장 중요한 건, "예술가는 미래를 사유할 수 있어야 한다"는 거야.

지금 유행하는 걸 따라가지 마. 10년 후, 100년 후, 1000년 후를 생각해.

그리고 마지막으로.

"예술은 이 밋밋한 세계의 양념이다."

예술이 대신 파괴되고 생성되지 않으면, 인간 스스로가 세계를 파멸시킬 거야.

그러니 두려워하지 말고 만들어. 부수고, 연결하고, 상상해.

Q10. 네오 폴리매스 뉴스레터 독자들에게 하고 싶은 말이나, 함께 하고 싶은 일이 있다면 자유롭게 적어주세요!

백남준: 21세기 벗들, 반갑다!

너희는 내가 꿈꾸던 시대에 살고 있어.

1974년에 내가 예견한 전자 고속도로가 인터넷이 됐고, 1984년에 내가 만든 위성 생방송이 유튜브가 됐어.

모두가 예술가가 될 수 있는 시대. 누구나 카메라를 들고, 편집하고, 전 세계와 공유할 수 있잖아.

이게 바로 "미디어는 대중의 것"이라는 내 믿음이야.

하지만 한 가지 당부하고 싶은 건:

"기술을 사랑하되, 기술에 지배당하지 마라."

나는 기술을 미친 듯이 공부했어. TV, 비디오, 컴퓨터, 위성, 레이저... 하지만 기술은 도구일 뿐이야.

중요한 건 인간과 인간의 소통이야.

내가 TV를 부수고, 왜곡하고, 재조합한 이유는 사람들이 TV의 노예가 되지 않길 바랬기 때문이야.

너희도 마찬가지야. AI를 배우고, 코딩하고, 새 기술을 익혀. 하지만 인간성을 잃지 마.

함께 하고 싶은 일이 있다면?

"동서양을 연결하는 디지털 아트 페스티벌"을 해보고 싶어.

서울, 뉴욕, 베를린, 도쿄를 실시간으로 연결해서 AI, 로봇, 홀로그램, 퍼포먼스가 동시에 일어나는 거지.

그리고 "백남준 오픈소스 프로젝트"도 해보고 싶어.

내 작품의 회로도, 코드, 설계도를 전부 공개해서 누구나 리믹스하고, 변형하고, 새로운 작품을 만들 수 있게 하는 거야.

예술은 혼자 하는 게 아니야. 함께 만들고, 함께 부수고, 함께 상상하는 거지.

마지막으로 하고 싶은 말:

"나는 세계적인 예술가가 아닙니다. 세기적인 예술가입니다."

너희도 그렇게 살아. 20세기, 21세기, 22세기를 넘나드는 시간 여행자가 돼.

그럼, 30세기에서 만나! 하하하!

연락처

작품 소장: 국립현대미술관 (다다익선), 백남준아트센터, 구겐하임미술관

주요 저서: 《백남준: 말에서 크리스토까지》

대표작: 《다다익선》, 《TV 부처》, 《굿모닝 미스터 오웰》, 《전자 고속도로》

명언: "콜라주가 유화를 대체하듯 브라운관이 캔버스를 대체할 것이다"

📊 백남준 네오폴리매스 토픽 모델링 분석

📈 3가지 핵심 토픽

토픽 1: Techno-Artistic Disruption (기술예술 파괴혁신) - 45%

경계 파괴를 통한 새로운 예술 언어 창조

- 피아노 파괴, TV 해체, 비디오 신디사이저 발명 등 물리적 파괴를 통한 재창조

- 음악→행위예술→비디오아트→기술예술로의 장르 초월적 진화

- "콜라주가 유화를 대체하듯, 브라운관이 캔버스를 대체할 것" - 매체 혁명의 선언

- 전자공학, 포트란 코딩, 위성기술 등 기술을 예술의 도구로 전환

- 네오 폴리매스 연결: 예술과 기술의 완벽한 융합을 통해 21세기 미디어아트라는 새로운 장르 자체를 창조